総合人材サービス会社で、建設業向けの人材派遣・海外エンジニア派遣・人材紹介事業を展開する

ヒューマンリソシア株式会社(以下、ヒューマンリソシア)はこのたび、近畿エリア(※1)における建設技術者および建設技能工(※2)の2040年までの将来の人材需給ギャップを試算というリリースニュースをおとどけします。※ 本調査は、2024年にヒューマンリソシアが発表した全国版の建設技術者・技能工の将来推計(※3)を元に、近畿エリアの人材需給ギャップについて試算したものです。

近畿エリアにおける建設技術者・技能工の将来の人材需給動向

試算の結果、近畿エリアでは、技能工の不足が拡大し、2030年には5.0万人の不足、2040年には10.3万人が不足すると試算されました。

一方で、技術者の不足は解消に向かうものの、需給は拮抗しており、不足に転じる可能性も高いと推察されます。

調査結果のポイント

●近畿エリアにおける建設技術者・技能工の将来の人材需給動向を試算

●建設技術者不足は2033年頃に解消するものの、需給は拮抗しており不足に転じる可能性が高い

●建設技能工は不足幅が拡大し、2030年に5.0万人、2040年には最大10.3万人の不足と推計

※1)本調査では、国土交通省「建設投資見通し」における近畿(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)を近畿エリアとしています。

※2)本調査では、建築技術者および土木・測量技術者を「建設技術者」、建設・採掘従事者を「建設技能工」としています。

※3)2024年6月21日発表の「建設技術者・技能工の2040年の人材予測(2024年版)」

参考:建設技術者編 https://corporate.resocia.jp/info/news/20240621_const_04_gijutsu

建設技能工編 https://corporate.resocia.jp/info/news/20240621_const_04_ginou

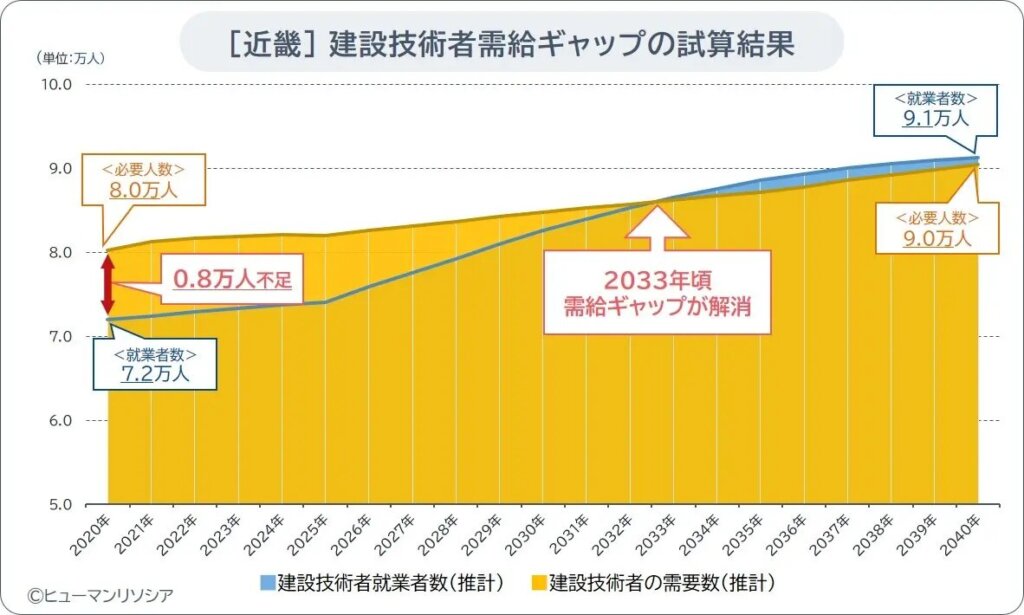

技術者不足は解消に向かうものの、需給は拮抗し、不足に転じるリスクも

近畿エリアにおける技術者の供給数(就業者数)は、2020年の7.2万人から40年には9.1万人へと増加すると試算されました。

新卒など若手の就職者が増えると試算されたことが要因と考えられますが、これまで同様に採用数を確保できるかは不透明であることから、供給数が下振れする可能性もあります。

一方で需要数(必要人数)は、2020年の8.0万人から2040年には9.0万人になると試算されました。

この結果、近畿エリアにおける技術者の需給ギャップは徐々に縮小し、2033年頃には解消すると試算されました。しかしながら2040年時点での供給余剰はわずかで、供給過剰率(供給過剰数÷需要数)は0.9%に留まります。

関東エリアが同3.0%、中部エリアは同6.1%であることから、近畿エリアでの供給過剰は極めて少なく、供給数のわずかな下振れや建設投資が少しでも上振れると、人材不足に転じることが推察されます。

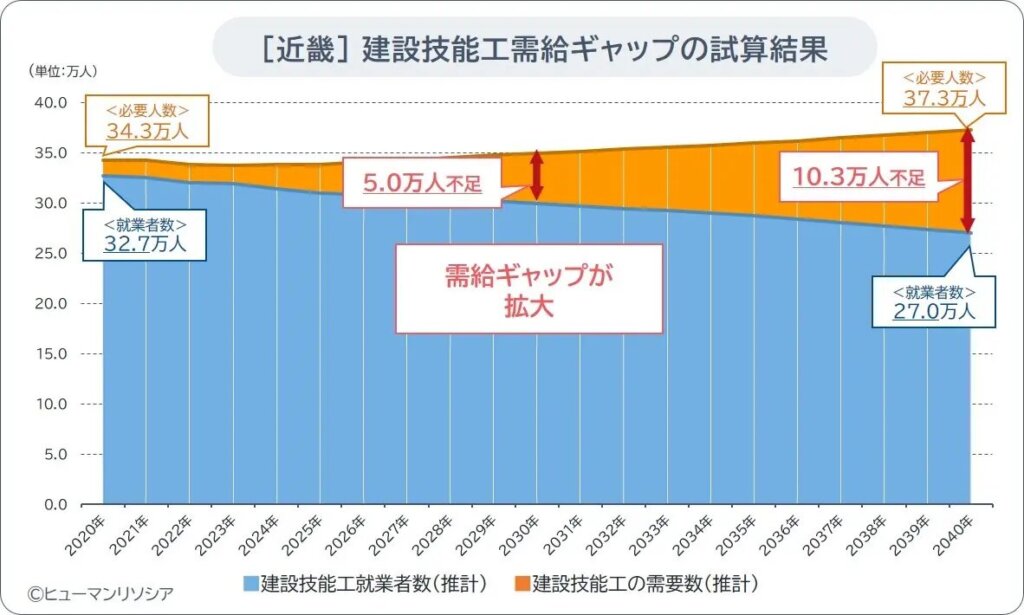

技能工は20年間で約2割減少し、2040年に最大10.3万人が不足と推計

技能工では、供給数(就業者数)は2020年の32.7万人から年々減少し、30年には29.9万人、40年には27.0万人と試算されました。20年間の減少率は17.5%で、就業者数は2割近く減少するとの試算結果となりました。一方で人材需要数(必要人数)については、2040年には20年比で8.9%増の、37.3万人と試算されました。

この結果、近畿エリアでの技能工の不足数は、2030年に5.0万人、40年には最大10.3万人と推計されました。2040年時点での不足率(不足数÷需要数)は27.7%であり、近畿エリアでは技能工の大幅な不足は免れないと推察されます。

調査結果を受けて

試算結果から、近畿エリアでは、建設技術者においては2033年頃には不足が解消される見込みであるものの、余剰は極めて小さく、再び人材不足に転じるリスクが高いと言えます。また技能工は、他エリア同様、大幅な不足状態が続くことが見込まれます。

ヒューマンリソシアが実施したアンケート調査では、約6割が施工管理の人材不足は将来「拡大する」と予測しており、技能工においても約7割が不足は「拡大する」と回答するなど(※4)、労働力人口が減少する将来への危機感が強まっています。このようなことから、採用強化や定着に向けた待遇改善はもちろん、海外出身者の積極採用やDXによる生産性向上など、多方面から、中長期的に労働力確保に向けた取り組みが必要であると考えます。

※4)参照: 2025/09/29 ヒューマンリソシア社発表「建設業における人材動向と海外人材活用に関するアンケート調査vol.1」

URL https://corporate.resocia.jp/info/news/20250924_const_survey_1

<本調査の試算につきまして>

本調査結果は、2024年6月21日当社発表の「建設技術者・技能工の2040年の人材予測(2024年版)」をもとに、近畿エリアの将来の人材供給数および需要数を試算し、需給ギャップを推計しています。

なお、供給数および需要数の試算結果や、関東エリアや中部エリアの需給ギャップなど、調査結果の詳細は、資料版にて提供しています。

なお、グラフ中の数値は単位未満を四捨五入しているため、本文中の比率(%)や計算結果と必ずしも一致しません。

供給数の試算について

供給数(就業者数)の将来シミュレーションは、2024年6月21日ヒューマンリソシア発表の「建設技術者・技能工の2040年の人材予測(2024年版)」で用いた予測モデルをベースに、近畿エリアにおける増加数および減少数を試算し、推計しています。

・建設技術者の供給数推計の基本予測モデル

建設技術者の供給数=2020年の就業者数+新卒での入職者数+他職種からの流入数+外国人建設技術者の増加数-他職種への流出者数-定年退職者数-結婚・出産・介護等による離職者数

・建設技能工の供給数推計の基本予測モデル

建設技能工の供給数=2020年の就業者数+新卒での入職者数+未就業(新卒以外)からの入職者数+他職種からの流入数 +外国人労働者の増加数-他職種への流出者数-定年退職者数-結婚・出産・介護等による離職数

需要数の試算について

需要数(必要人数)の将来シミュレーションは、2024年6月21日ヒューマンリソシア発表の「建設技術者・技能工の2040年の人材予測(2024年版)」で用いた予測モデルをベースに、内閣府「中長期の経済財政に関する試算」における成長実現ケースでの試算結果としています。

需要数推計の基本予測モデル

建設技術者の需要数=将来の建設投資予測額÷建設技術者の一人当たり労働生産性

建設技能工の供給数=将来の建設投資予測額÷建設技能工の一人当たり労働生産性

出典について

試算においては、以下を参考に当社で独自に推計しています。

総務省 「2020年国勢調査」抽出詳細集計、「労働力調査」、内閣府 「中長期の経済財政に関する試算」(令和6年1月 22 日 経済財政諮問会議提出)、厚生労働省 「雇用動向調査」、「外国人雇用状況」の届出状況まとめ、「一般職業紹介状況」、国土交通省 「令和5年度 建設投資見通し」、文部科学省 「学校基本調査」、国立社会保障・人口問題研究所 「日本の将来推計人口」 等

資料引用:ヒューマンリソシア

おわりに

近畿エリアにおける建設技能工の不足は、2040年に向けて深刻化の一途をたどります。この波は、地方の建設業にとって、待ったなしの、そして避けては通れない現実です。しかし、私たちはただ手をこまねいているわけにはいきません。この人材不足は、地方の建設業が古い体質を脱ぎ捨て、「地域の未来を守る企業」として生まれ変わるための、チャンスでもあると思います。

□「地域貢献」を軸とした魅力向上と採用強化

地方企業だからこそ提供できる価値を強調し、若い世代や地域住民からの関心を高めます。

ブランディングの転換(地域貢献の可視化)

「単なる建設業」ではなく、「地域の未来を創る仕事」として再定義し、SNSや地元メディアで積極的に発信。手がけた公共事業やランドマークをストーリーとして紹介する。

地元学校との連携強化

地元の工業高校や職業訓練校と連携し、インターンシップを積極的に受け入れ、早い段階から就業体験を提供する。奨学金制度を設け、Uターン・Iターン人材にアピールする。

家族も安心できる待遇改善

週休二日制の完全導入、残業時間の削減を徹底する。地方では特に家族の存在が大きいことから、転勤なしの確約や、地域手当、住宅手当の充実を図る。

キャリアパスの明確化

技能工を含む全従業員に対し、資格取得支援制度(費用全額負担など)を充実させ、「この会社にいれば、地域で一流の技術者になれる」という具体的なキャリアプランを示す。

□DX・ITによる生産性の劇的な向上

人材が減る中でも仕事量を維持・拡大するためには、一人あたりの生産性を飛躍的に高めるDX(デジタルトランスフォーメーション)が必須です。地方の小規模企業でも導入しやすい技術に焦点を当てます。

コア業務への集中

ITを活用し、技能工や技術者が現場管理以外の雑務から解放される体制を構築します。

具体的には、クラウドベースの報告・承認システム、工事写真・図面管理ツールの導入によるペーパーレス化を推進する。

BIM/CIMの段階的導入

3次元データ活用は大規模なプロジェクトだけのものではありません。まずは小規模なモデルから試行し、設計・施工・維持管理の各プロセスでの手戻りを削減する。

ロボティクス・自動化技術の活用

地方でも導入が進む、測量用ドローンや遠隔操作可能な重機、内装工事の自動化機器(墨出しロボットなど)を検討し、若手技術者でも扱いやすいように訓練する。

スキル標準化とマニュアル化

ベテラン技能工の技術やノウハウをデジタルで記録し、未経験者や外国人材でも一定水準の作業ができるように、トレーニングプログラムとマニュアルを整備する。

□多様な人材プールの活用と地域での定着支援

従来の「男性・体力勝負」というイメージを払拭し、未開拓の労働力(女性、シニア、外国人材)を積極的に取り込みます。

シニア人材の再雇用・技術伝承

経験豊富なシニア層(60代・70代)を、体力的な負担が少ない若手指導、品質管理、安全管理などのアドバイザー職として再雇用し、賃金制度を柔軟に見直す。

女性が働きやすい環境整備

現場・オフィスを問わず、更衣室やトイレなどの設備を整備する。施工管理業務を分業化し、残業の少ない事務的なサポート業務(CADオペレーター、BIMモデラーなど)に女性を積極的に配置する。

外国人材の本格的な活用

特定技能制度などを活用し、外国人技能工を積極的に採用する。単に雇うだけでなく、地方での生活が安定するよう、住居の確保、生活習慣や日本語のサポート体制を地域団体と連携して構築する。

ジョブローテーションの導入

未経験で入社した社員に対し、技術者と技能工の仕事を一定期間経験させ、本人の適性や志向に合った職種を選択できるようにする。

地方の建設業は、地域の暮らしの「要(かなめ)」です。

地域の強みを活かし、テクノロジーを味方につけ、誰もが「ここで働きたい」と願う魅力的な職場をデザインする時代です。

お問い合わせ

□ヒューマンリソシア株式会社

リリースニュース:https://corporate.resocia.jp/info/news/20251030_const_mirai_kinnki