西日本の最速梅雨明けで、酷暑到来。

関西万博の入場ゲートに黙々と整列する国際色豊かな人々たち。

その空を仰ぐと照明器具のてっぺんに設置されている太陽電池「ペロブスカイト」。

この太陽のエネルギーを再利用できないかということで今日のリリースニュースは…

株式会社大林組(以下、大林組)と、株式会社アイシン(以下、アイシン)は共同で、

大林組技術研究所(東京都清瀬市)にてペロブスカイト太陽電池の実用化に向けた実証実験を開始というリリースニュースをとりあげます。

交換できる工法と年間発電量を最大化する設置方法を検証

本実証で、アイシンのペロブスカイト太陽電池の実用化に向けて、大林組の開発した施工方法と設置方法で施工性の評価や発電量を検証します。

実証実験の背景

2050年のカーボンニュートラル実現に向け、再生可能エネルギーの導入拡大は必要不可欠であり、太陽光発電は主力電源として期待されています。太陽光発電においてはシリコンを主要材料にした太陽電池が従前から使用されていますが、設置スペースの確保や高効率な発電の両立が難しく、平担で日照条件の良好な土地が限られる日本では、設置場所に制約があります。

こうした課題を解決する技術として、ヨウ素を主要材料とし、軽量・柔軟・薄型といった特長をもつペロブスカイト太陽電池(※1)が注目されています。

ペロブスカイト太陽電池は、建物の壁面や耐荷重に制限がある屋根など、シリコン太陽電池では設置が難しい場所にも適用できます。またヨウ素が日本国内でも調達が可能で、製造工程が少なく、大量生産による低コスト化も期待されています。一方で、ペロブスカイト太陽電池は、シリコン太陽電池に比べた発電効率や耐久性など克服すべき課題もあります。

アイシンは、20年以上にわたる有機系太陽電池の研究開発で構築された技術を生かした高い発電効率と、薄ガラスを用いた独自のフィルム構造による高い耐久性の実現を目指し、ペロブスカイト太陽電池の開発(※2)や、社内外での実証実験を進めています。

今回、大林組とアイシンはペロブスカイト太陽電池の実用化に向けて、「容易に交換できる工法」と「発電量を最大化する設置方法」の開発と検証を目的とした実証実験を開始しました。

大林組技術研究所屋上に設置されたペロブスカイト太陽電池

実証実験の内容

交換が容易なファスナー取り外し式工法の開発

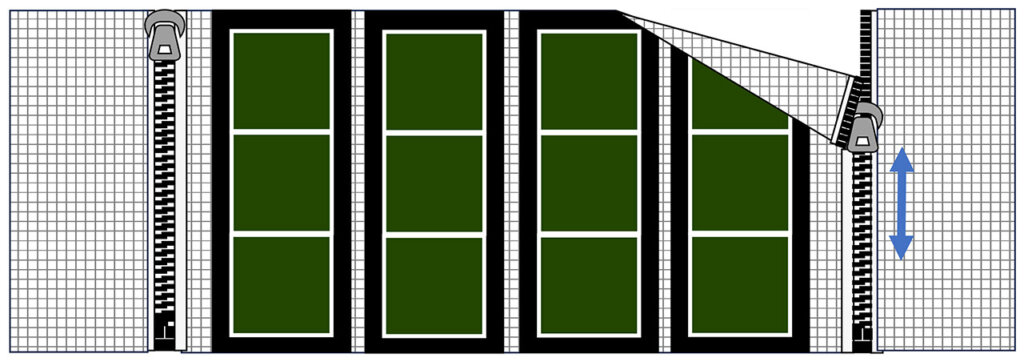

建物にペロブスカイト太陽電池を設置する場合、建物が使用中でも、電池を容易に交換可能な仕組みが求められます。本実証ではファスナーを用いた取り外し式工法を開発し、大林組技術研究所本館の屋上へ施工しました。

本工法は、ペロブスカイト太陽電池付きのシートと屋根や壁面に所定の間隔で固定したメッシュシートをファスナーで固定します。シートは通気性の良いメッシュシートで、耐候性の高い特殊ファスナーを使用しています。大面積でもファスナー部分で容易に連結でき、部分的に交換することが可能であり、長期的な保守性に優れています。今後は長期設置による耐久性の検証や、実際の取り替え工事を通じた施工性の評価も予定しています。

ファスナー取り外し式工法のイメージ

設置状況

年間発電量を最大化する設置方法の検証

太陽電池は、日本においては日照量が最大となる南向きに30度の角度で設置することで、発電効率が最も高く年間の発電量が多くなりますが、広くて日陰のできない場所に設置することが前提であり、設置場所に制約が生じます。

ペロブスカイト太陽電池の軽量で柔軟、低照度時の発電効率が優れているという特長を活用し、効率的に年間の発電量を最大化させる設置形状をシミュレーションにより算出して、同技術研究所本館の屋上に設置しました。

本設置方法は、太陽電池を角度30度で平板で設置した場合と比較し、より多くの太陽電池を搭載することが可能になります。個々の太陽電池の発電効率は低下するものの、同一設置面積当たりの発電量は20%以上増加すると試算しています。

今後は、それぞれペロブスカイト太陽電池の発電量や経年劣化度を比較評価します。

年間発電量を最大化させる設置方法(奥)・従来の設置方法(中央)・ファスナー取り外し式工法(手前)

今後の展望

大林組とアイシンは、本実証で得られる知見をもとに、ペロブスカイト太陽電池の早期実用化に向けた技術開発を推進します。

今後はビルや工場、インフラ構造物などさまざまな建設物への適用を視野に研究を進め、再生可能エネルギーの導入拡大とカーボンニュートラル実現に貢献します。

※1 ペロブスカイト太陽電池

ペロブスカイト結晶構造を用いた次世代太陽電池

※2 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成事業(JPNP21052)の成果を活用

おわりに

ペロブスカイト太陽電池は、2025年頃から実用化が始まると予想されており、再生可能エネルギーの主力電源として期待されています。

経済産業省は、2040年までに国内で約20ギガワット(GW)、海外で500GW以上の導入を見込んでいます。また、世界の市場規模は2040年までに2.4兆円に達すると予測されており、これは2023年と比較して約65倍の成長です。

普及が期待される主な理由は以下の通りです。

多様な設置場所への対応

軽量で柔軟性があり、薄型であるため、従来のシリコン太陽電池では設置が難しかった建物の壁面、耐荷重に制限がある屋根、曲面などにも設置が可能です。これにより、太陽光発電の導入場所が大幅に拡大します。

コストと資源の優位性

製造工程が少なく、材料の一つであるヨウ素が日本国内でも調達可能なため、大量生産による低コスト化が期待されています。

2024年時点でのメーカーの見通しでは、1kWあたりのコストがシリコン型の約29.5万円に対し、

ペロブスカイト型は約20.4万円と予測されています。

耐久性の向上

積水化学などの企業が2025年までに20年相当の耐久性を目指しており、これが実現すればシリコン型太陽電池に匹敵する寿命となります。

一方で、現状では発電効率のさらなる向上や長期安定性の確保、一部の材料に含まれる鉛の環境リスクへの対応などが課題として挙げられています。これらの課題が解決されることで、本格的な普及が加速すると見られています。

本格的な普及の先でペロブスカイト太陽電池を現場電力として自前で構築する場合、その軽量性、柔軟性、そして低照度での発電効率の高さといった特性を最大限に活かすシステムが考えられます。

大林組とアイシンが実施している実証実験の知見も踏まえると、以下のような要素を組み合わせたシステムが有効です。

□フレキシブルかつモジュール型のパネル採用

容易な設置・撤去・交換

軽量で薄いフィルム型やシート型のペロブスカイト太陽電池を採用し、現場での持ち運びや設置を容易にします。ファスナーを用いた取り外し式工法など、素早く設置・撤去・交換ができるモジュール構造が望ましいでしょう。

これにより、工事の進捗や電力需要の変化に応じて柔軟に対応できます。

多様な設置面への対応

建物の仮設壁面、足場、作業車両の屋根など、従来のパネルでは設置が困難だった場所にも設置できるように、柔軟性のあるパネルを選定します。

□効率的な集電・蓄電システム

集電最適化

限られた面積で最大の発電量を得るために、シミュレーションに基づいた最適な設置角度や配置を検討します。大林組の実証では、従来の設置方法と比較して同一面積あたりの発電量が20%以上増加すると試算されています。

移動式・コンテナ型蓄電池

発電した電力を効率的に利用するため、移動可能な蓄電池システム(例えばコンテナ型バッテリーユニット)を導入します。これにより、夜間や悪天候時でも安定した電力供給が可能になります。

パワーコンディショナー・充電コントローラー

発電した直流電力を交流電力に変換し、現場の機器で利用できるようにするパワーコンディショナーや、蓄電池の充放電を管理する充電コントローラーを一体化したユニットを導入します。

遠隔監視・制御システム

発電量、蓄電量、消費電力などをリアルタイムで監視し、遠隔でシステムの稼働状況を管理できるシステムを構築します。これにより、効率的なエネルギー運用とトラブル時の迅速な対応が可能になります。

耐久性と安全性の確保

建設現場という厳しい環境下での使用に耐えうる、高い耐久性(温度変化、振動、衝撃、粉塵、水濡れなどへの耐性)を持つパネルや周辺機器を選定します。

電気工事の専門家による適切な設置と、漏電防止などの安全対策を徹底します。

こうしたシステムを構築することで、現場での電力自給率を高め、再生可能エネルギーの活用を通じて、環境負荷低減とコスト削減に貢献することが想像できます。

参考・関連情報・お問い合わせなど

□株式会社大林組

大林組 コーポレート・コミュニケーション室広報課

リリースニュース

https://www.obayashi.co.jp/news/detail/news20250613_1.html

□株式会社アイシン

広報部

0566-24-8232