飛島建設株式会社(以下、飛島建設)が、市販の振動センサーを活用し、建設機械の稼働状況を正確に可視化するとともに、CO₂排出量を高精度で算出するシステムを開発というリリースニュースをおとどけします。

市販の振動センサーを活用し、脱炭素社会の実現に貢献

本システムは、建設機械に専用の振動センサーを取り付け、あらかじめ登録された型式情報をPCやスマートフォンで選択するだけで運用が可能です。

建設機械の稼働状況をほぼリアルタイムで可視化できることに加え、直接的なCO₂排出量(Scope1)の削減計画の策定に必要な精度の高いデータを提供します。

開発の背景

近年、環境意識の高まりと脱炭素社会への移行が加速する中、建設業界においてもCO₂排出量の正確な把握と削減が喫緊の課題となっています。

企業には事業活動に伴うCO₂排出量を正確に測定し、削減に向けた具体的な取り組みを示すことが強く求められています。

中でも建設機械からのCO₂排出量の把握は、建設機械の種類や使用状況が多岐にわたるため、従来は担当者の大きな負担となっており、算出の手間や精度の面で多くの課題がありました。

こうした課題を解決するため、飛島建設は、通信機能を備えた市販の振動センサーを建設機械に取り付け、稼働状況をクラウド上に自動記録し、そのデータをもとにCO₂排出量を自動的に算出するシステムを開発しました。本システムにより、排出量算定の省力化と精度向上を両立し、より実効性の高い環境対策の実現を目指します。

CO₂排出量自動算出システムの概要

建設機械の稼働を自動で検知、CO₂排出量をリアルタイムに見える化

本システムは、建設機械に取り付けた振動センサーと、クラウドサーバー、Webアプリから構成されており、建設機械の稼働状況に応じて自動的にCO₂排出量を算出・可視化する仕組みです(図1参照)。

建設機械が稼働するとセンサーがそれを感知し、データがクラウド上に自動送信されます。これにより、建設現場の管理者はWebアプリ上で稼働状況をリアルタイムに把握することができ、稼働時間に基づいたCO₂排出量が自動で計算され、帳票として出力することも可能です。

センサーと連携する建設機械の情報は、型式ごとに設定された「排出原単位」に基づいており、これにより定量的な排出量の把握が可能となっています。

図1 システム構成

振動センサーの概要

振動センサー((株)IoTBank製)

寸法 12.5cm x 12.5cm x 7.5cm(マグネットを含まず)

重量 0.47kg(バッテリーを含まず)

電源 単1電池 x 3本

防塵・防水性能 IP67

通信方式 LTE-M (Cat.M1)

その他 マグネット4個付き

* 建設機械の外面に取り付けられるようマグネットを備えていますが、キャビンを有する建設機械ではキャビン内に置いておくだけでも所定の振動を感知可能です。

脱着が可能なマグネット式の採用によって、日々現場に出入りする「通勤型」の建設機械にも短時間で容易に取り付けが可能です。また「常駐型」の建設機械では初回の取り付けのみで継続的に稼働データを取得できます。

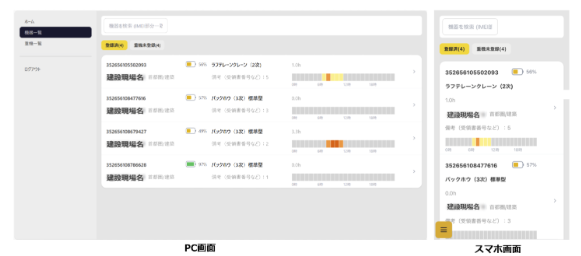

稼働状況を可視化するwebアプリの概要

Webアプリは、「ホーム」「機器一覧」「重機一覧」などの画面で構成され、稼働状況は日単位・月単位で切り替え可能。視覚的にわかりやすいカラーバー形式で、1時間ごとまたは1日ごとの稼働率が色分け表示される仕組みです(図2参照)。これにより、作業のピーク時間や未稼働時間を一目で把握することができます。

図2 webアプリ画面(ホーム)

「機器一覧」画面では、振動センサーのシリアルナンバーに加え、各機器がどの建設現場・建設機械に紐付いているか、または未紐付かを表示。バッテリー残量も確認できるため、現場でのメンテナンス管理にも役立ちます。

また、「重機一覧」画面では、登録された建設機械の型式ごとに、あらかじめ設定された排出原単位(CO₂排出量の基準値)を一覧表示。初期情報にない建設機械についても、新規登録が可能となっており、他の企業様への対応も視野に入れた設計としています。

図2 webアプリ画面(機器一覧)

図2 webアプリ画面(重機一覧)

建設現場での活用事例

実運用で稼働状況を自動取得、CO₂排出量の抑制と業務効率化に寄与

今回開発したWebアプリと振動センサーを活用した稼働状況の可視化システムは、4カ所の建設現場での実証を経て、2カ所の建設現場において日々の稼働データを自動収集する本格運用を実施しました。

稼働データは必要に応じて帳票として出力が可能であり、従来手作業で行っていた稼働時間の記録が不要となる事から、入力ミスの削減や作業時間の大幅な短縮を実現しました。環境負荷データを正確かつ定量的に把握・報告できるようになったことに加え、Webアプリ上で日々の稼働状況を可視化することでアイドリング時間の見直しや、稼働率の低い建設機械の特定といった副次的な活用も進んでいます。

今後の展望

建設現場の脱炭素化を支援、Scope1を起点に排出管理の高度化へ

今後は対象となる建設現場を順次拡大予定であり、建設機械の稼働状況から得られる実データをもとに、建設現場単位でのScope1(燃料燃焼による直接排出)削減計画の策定を進めてまいります。

また将来的には、温室効果ガスの排出量を包括的に管理する外部サービスとの連携も視野に入れており、Scope1(直接排出)、Scope2(電力など間接排出)、Scope3(サプライチェーン全体の排出)までを含めた統合的な排出量管理プラットフォームへのデータ出力も想定しています。

本システムは、カーボンニュートラルの実現に向けた建設業界の取り組みを加速させるデータ基盤として、社外への展開も視野に活用を進めてまいります。

資料引用:飛島建設

おわりに

飛島建設が発表した、建設機械のCO₂排出量を自動計算するユニークなシステム。

市販の振動センサーを使って稼働状況を把握するという、この革新的な技術は、私たちの身近な自動車にも応用できるのでしょうか? すこし、その可能性と課題について掘り下げてみます。

□鍵は「振動センサー」というシンプルさ

このシステムの最大のポイントは、建設機械に市販の振動センサーを取り付けるだけで、その稼働状況を把握できる点にあります。

エンジンが動いているか、作業を行っているかといった情報が高精度でリアルタイムでわかり、これをもとにCO₂排出量を自動で算出します。

この「振動で動きを捉える」という基本原理は、非常に汎用性が高いものです。建設機械だけでなく、自動車や鉄道、あるいは工場内の設備など、さまざまな「動くもの」に応用できる可能性を秘めています。

□自動車への転用でぶつかる壁

しかし、この技術をそのまま自動車に持ち込むのは簡単ではありません。

なぜなら、建設機械と自動車では、その「動き方」が根本的に違うからです。

建設機械は、アイドリングや重い資材を持ち上げるなど、比較的パターン化された動作を繰り返すことが多いでしょう。

一方、自動車の動きは多岐にわたります。信号待ちのアイドリング、市街地での細かな加減速、高速道路での一定速度での走行など、複雑な走行パターンが絡み合っています。

そのため、建設機械向けに開発されたCO₂算出のロジックを、そのまま自動車に適用しても正確な値は出せないでしょう。

自動車の車種ごとのエンジン特性や、運転者の癖を考慮に入れた、新たなデータモデルやアルゴリズムの再開発が不可欠となります。

結論として、飛島建設のシステムが持つ「振動センサーで稼働を検知する」という技術コンセプトは、間違いなく自動車にも応用可能です。

しかし、それを実用的なCO₂排出量管理システムとして機能させるには、自動車という特定の用途に特化させた、新たな開発が必要になるでしょう。

建設現場から生まれたこの技術が、車両の環境性能向上に貢献する日が来るかもしれません。

ニュースリリースに関するお問い合わせ

□飛島建設株式会社

管理本部 広報部 TEL:03-6455-8312

リリースニュース

https://www.tobishima.co.jp/press_release/detail/20250730155241.html