本日は西松建設株式会社(以下、西松建設)と戸田建設株式会社(以下、戸田建設)がとりくむカーボンネガティブコンクリートについてのリリースニュースをおとどけします。

現場打ち施工を可能にした取組み

西松建設と戸田建設とは、CO2排出量の少ない環境配慮型のコンクリートに関する共同開発を2010年から継続しています。

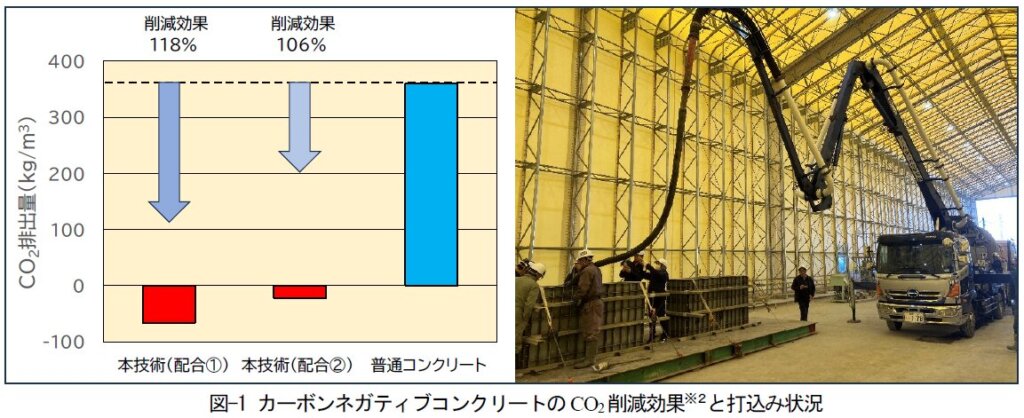

この度、CO2を吸収・固定化した炭酸カルシウムをコンクリート材料として使用し、材料起源のCO2排出量※1が計算上ゼロ以下となる高粉体のカーボンネガティブコンクリートについて、コンクリートポンプ車を使用した実証試験により、現場打ち施工が可能であることを確認しました。

※1

材料起源のCO2 排出量:コンクリートの製造に使用する材料のCO2排出原単位を用いて算出したCO2排出量であり、CCU(Carbon Capture and Utilization)材料の添加量次第で、CO2の吸収・固定量が多くなり、CO2排出量が計算上でゼロ以下となる。

※2

図-1 中、普通コンクリートは、強度レベルがカーボンネガティブコンクリートと同等のコンクリート配合であり、カーボンネガティブコンクリート配合①と配合②は使用した炭酸カルシウムの製造方法(基材及びCO2の吸着・固定方法)のみ異なる。

開発の背景

建設業界では、主要材料としてコンクリートが広く使用されており、日本国内におけるコンクリートの年間総出荷量はおよそ7,000万m3(2023 年)※3に上ります。

一般的にコンクリートの製造には1m3あたり約270kgのCO2が排出されるといわれるため、年間のCO2排出量は約1,900万トンと試算され、膨大な量となります。

このため、カーボンニュートラルを実現するためには、コンクリートの製造に伴うCO2排出量の削減が喫緊の課題です。

西松建設と戸田建設は、これまでにコンクリートの材料起源のCO2排出量を最大85%削減できる「スラグリート®」※4を共同で開発し、その技術を発展させる形でカーボンネガティブコンクリートの開発に取り組んできました。

今回の実証試験では、過年度実施のプレキャスト製品の製造検証※5に引き続き、ポンプ圧送性を確認しました。

本技術の概要

本技術のもとになった「スラグリート®」は、コンクリートの配合に含まれるセメント量の最大90%を産業副産物である高炉スラグ微粉末に置き換えた低炭素型のコンクリートです。

現在開発中のカーボンネガティブコンクリートは、「スラグリート®」の配合をベースに、さらに、CO2を吸収・固定化した炭酸カルシウムを添加し、その添加量次第で、材料起源のCO2排出量を計算上ゼロ以下に削減できるものです。

※3

全国生コンクリート工業組合連合会・全国生コンクリート協同組合連合会:全国出荷数量の推移、2023年

https://www.zennama.or.jp/3-toukei/nenji/index.html

※4

戸田建設リリース「低炭素型のコンクリート「スラグリート®」開発」

https://www.toda.co.jp/assets/pdf/20160208.pdf

※5

西松建設リリース「カーボンネガティブコンクリートの共同開発に着手」

https://www.nishimatsu.co.jp/news/2023/post_99.html

実証試験

西松建設と戸田建設は、本技術の実証試験として、製造方法の異なる炭酸カルシウムを用いて、2種類のカーボンネガティブコンクリート配合を調整し、コンクリートポンプ車で圧送、打込みを行うことで、以下の点を確認しました。

□炭酸カルシウムの性状が異なっても、特殊混和剤を使用することで、コンクリートポンプ車で圧送可能なカーボンネガティブコンクリートを製造することが可能である。

□圧縮強度は一般的なコンクリートと同様に発現し、同程度の強度が得られる。

□炭酸カルシウムの製造方法により色味は異なるが、一般的なコンクリートと比較して白色系である。

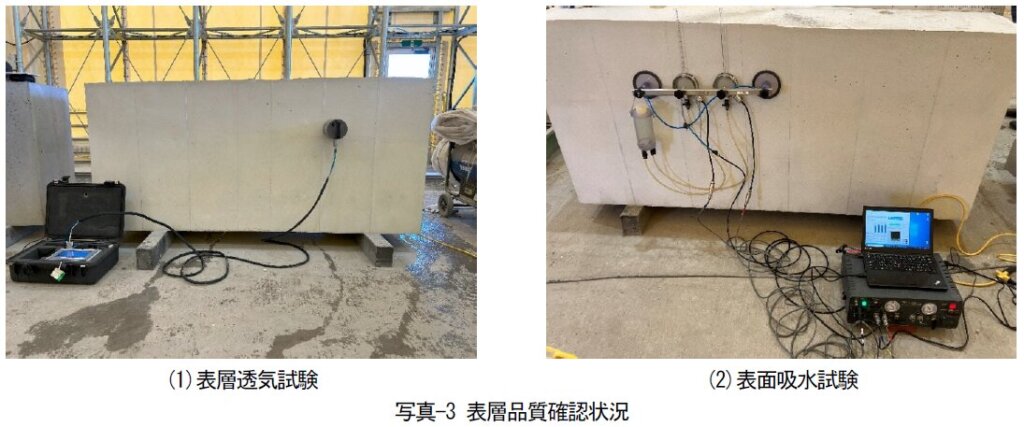

□表層品質は、一般的なコンクリートと同等以上である。

今後の展開

西松建設と戸田建設は、2050年のカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けて、本技術を土木・建築分野に幅広く適用することを目指し、開発を進めてまいります。

資料引用:西松建設

おわりに

コンクリートの材料起源CO2排出量を削減し、計算上カーボンネガティブを目指す取り組みは、コンクリート製造という地球規模で大きなCO2排出源に直接的に対処しようとするものであり、地球視点から見て、「正しい」方向への重要な一歩です。

気候変動対策という人類共通の課題に対し、建設産業が技術革新で貢献し始めたと言えるでしょう。

しかし、その究極的な「正しさ」や地球への貢献度は、単に材料単体の性能に留まらず、技術のグローバルな普及、サプライチェーン全体でのエネルギー効率、ライフサイクル全体での環境負荷評価、そして経済性や他の代替技術との兼ね合いなど、より広範な視点から継続的に評価され、改善される時代に到達し始めています。

参考・関連情報・お問い合わせなど

□西松建設

リリースニュース

https://www.nishimatsu.co.jp/news/2025/post_146.html

□戸田建設

https://www.toda.co.jp/news/2025/20250513_006032.html